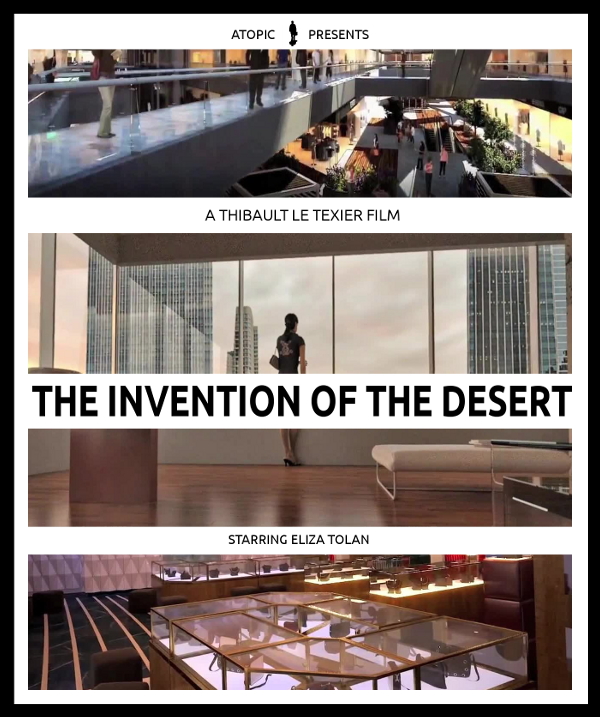

THE INVENTION OF THE DESERT / L’INVENTION DU DÉSERT

France — 2014 — 7:12 min — post-produit par Atopic — diff. France 3

Who are we ?

Qui sommes-nous ?

Festivals & expos

- Festival des cinémas différents et expérimentaux, Paris (2014)

- Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

(2015) - International Film Festival Rotterdam (2015)

- Traverse Vidéo, Toulouse (2015)

- Jeonju International Film Festival, Seoul, South Korea (2015)

- Festival international du film court d’Altkirch (2015)

- Imagine Science festival, New York (2015)

- Rencontres internationales sciences et cinémas, Marseille (2015)

- Bucharest International Experimental Film Festival (2016)

- Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk (Pologne)

Press

- ArtForum

- Les Inrocks

- La Brasserie du court, Clermont

- Bref magazine, n°115, avril-juin 2015 (voir ci-dessous)

.

.

Script

that we had designed for them.

of standardized sizes.

information, air, food.

Other tubes collected waste.

tubes in the mind,

tubes in the soul.

in user-friendly concentration camps.

on sinking continents of poisoned garbage.

Inside, they were safe,

comfortable and alone.

consuming prefabricated emotions, moods,

thoughts, behaviors, desires,

appearances, narratives.

All blanks had been conquered.

they had given it to their toys.

managing them,

taking care of them,

feeding them,

clothing them,

housing them,

transporting them,

curing them,

entertaining them,

loving them,

listening to them,

handling their memories,

giving birth to their children,

removing their dead.

the less they needed each other,

the less they counted on each other,

the less they were bounded to each other.

and soon became our useless primitives.

as they had reasons to stay alive.

we knew everything about their flesh,

fears, rituals, languages.

were more efficient than living beings.

had become functionless.

que nous avions conçus pour eux.

de tailles standards.

de l’information, de l’air, de la nourriture.

D’autres tubes évacuaient les déchets.

tubes dans l’esprit,

tubes dans l’âme.

dans des camps de concentration conviviaux.

sur des continents poubelles empoisonnés.

confortables, et seuls.

une vie éternelle de fœtus,

consommant des émotions, des humeurs,

des pensées, des comportements, des désirs,

des apparences, des récits préfabriqués.

Tous les néants conquis.

ils l’avaient confié à leurs jouets.

les gérions,

les soignions,

les nourrissions,

les habillions,

les logions,

les transportions,

les guérissions,

les divertissions,

les aimions,

les écoutions,

prenions soin de leurs souvenirs,

donnions naissance à leurs enfants,

retirions leurs morts.

moins ils avaient besoin les uns des autres,

moins ils comptaient les uns sur les autres,

moins ils étaient liés les uns aux autres.

et ils furent bientôt nos primitifs inutiles.

qu’ils n’avaient de raisons de rester en vie.

de leurs peurs, de leurs rituels, de leurs langages.

étaient plus efficaces que les êtres vivants.

n’avaient plus aucune fonction.

Entretien avec Jacques Kermabon

Paru dans Bref magazine, n°115, avril-juin 2015, pp.42-43

Comment, dans votre parcours de chercheur, avez-vous été amené à réaliser des films ?

Quoique cinéphile, l’idée de faire des films moi-même est venue très tard. En travaillant sur ma thèse d’économie, je suis tombé sur les films d’archives de Frank et Lillian Gilbreth qu’on voit dans Le facteur humain. Proche de Frederick Taylor, Gilbreth filmait les ouvriers pour analyser leurs gestes. Il faisait par exemple de la motion capture avant la lettre, en fixant des ampoules sur les membres des ouvriers et en les filmant dans le noir. Cela donnait des fils de lumière que Gilbreth modélisait avec des fils de fer, qu’il utilisait ensuite pour optimiser les gestes des travailleurs. Le cinéma est né à l’usine, pas seulement à l’extérieur pour filmer la sortie des ouvriers (voir le film de Farocki, Les ouvriers quittent l’usine), mais aussi à l’intérieur, très tôt, avec Etienne-Jules Marey par exemple, qui cherchait lui aussi à rentabiliser le travail et dont s’est inspiré Gilbreth. Dans Le facteur humain, l’enfant présenté selon des images décomposées est par exemple un hommage à Marey.

Parallèlement à mon exploration de ces films, je travaillais sur des manuels de gestion domestique. Les trois quarts des voix off du film en sont extraits. Dès les années 1900, alors que le taylorisme n’en était encore qu’à ses débuts, des femmes s’en sont emparées et ont commencé à tayloriser leurs maisons. Pour certaines, c’était un moyen de se libérer du temps, mais pour d’autres ça a été un moyen de se libérer tout court, et l’on a vu des féministes faire ainsi l’apologie du taylorisme. En se portraiturant comme des ingénieures domestiques accomplissant dans leurs cuisine les mêmes tâches que les managers dans les usines, ces femmes se posaient comme les égales des hommes.

Ce sentiment d’émancipation apparaît paradoxal tant la rationalisation du travail est perçue aujourd’hui comme une aliénation. Elle n’a pas fait l’objet de critique ?

Si, un des premiers fut Upton Sinclair, qui, en 1905, dans La jungle, a dénoncé les conditions de travail dans les abattoirs de Chicago, les premiers à avoir mis en place les chaînes d’assemblages. À la fin des années 1920, Georges Duhamel, de retour des États Unis, a critiqué le machinisme dans Scènes de la vie future. Puis il y a eu Lewis Mumford, l’école de Frankfort avec Theodor Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse. La critique s’est développée selon deux axes : d’un côté une critique marxiste du capitalisme, de la marchandise, du marché, de la finance. Et de l’autre une critique de la rationalité technique, de l’automation, des machines. Se situant à mi-chemin entre les deux, le management a échappé pendant un siècle à la critique, alors que son domaine d’application s’étendait aux sentiments, à la subjectivité, aux phénomènes de groupe, etc.

Le facteur humain, en évoquant le taylorisme et en empruntant des archives du début du XXe siècle, apparaît comme un film d’histoire, en tout cas rappelle des faits qui ont existé. L’invention du désert, avec ses images puisées à des sources contemporaines, donne la même impression de crédibilité alors que vous avez recours à une vieille lune de la science-fiction, qui puise dans la crainte que l’intelligence artificielle, les robots, vont supplanter les humains. Au moment où je l’ai découvert à Clermont-Ferrand, certains chercheurs dont Stephen Hawking ont alerté sur la nécessité de faire attention à la façon de développer ces intelligences artificielles, Hawking prétendant même qu’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l’humanité. Finalement, ce qui apparaît comme un pont-aux-ânes de la SF, une peur injustifiée, devient finalement tangible, au même titre que le taylorisme.

On y est déjà. Le rythme de développement des machines et des logiciels est exponentiel et l’on est entièrement entraîné dans cette course. En sciences et en technologie, dès qu’on peut faire quelque chose, on le fait, et après on voit comment réparer les erreurs. Ici, la question n’est pas tant de craindre l’intelligence artificielle, mais de voir que nous sommes nous-mêmes en train de nous robotiser. Nous préparons la venue des robots, non pas tellement dans les laboratoires scientifiques, mais par nos comportements mêmes, que nous soumettons de plus en plus à cette logique instrumentale de l’efficacité, du calcul, de la mesure. Nous avons tendance à supprimer tout ce qui ne rentre pas dans la machine au profit de tout ce qui peut être traduit en zéros et en uns. En écrasant ainsi la texture du monde, nous le rendons plus facilement gouvernable par des machines. Dans L’invention du désert, cela faisait donc sens d’utiliser des images de synthèse de lieux familiers, d’appartements, de bureaux, de centres commerciaux, qui font aussi penser à des décors scintillants de jeux vidéos, et de travailler à les rendre inquiétants.

Ce mouvement s’inscrit-il dans le prolongement du taylorisme ?

Oui, cela va ensemble. Pendant le XIXe siècle, toute l’intelligence des ingénieurs s’est concentrée sur l’amélioration des machines. Mais on a fini par arriver au bout des progrès possibles dans ce domaine et il est apparu que le facteur sur lequel on pouvait faire le plus de gain de rentabilité, et qu’il fallait maintenant rationaliser comme on avait rationalisé les machines, eh bien c’était le facteur humain. Alors on s’est mis à standardiser les gestes, à spécifier les procédures par écrit, à incorporer les rythmes de travail dans les outils, avec par exemple la chaîne d’assemblage. Cette rationalité managériale est devenue le sens commun des sociétés occidentales. Notre mentalité a été envahie par les principes du management. Le critère d’efficacité est ainsi l’étalon ultime à l’aune duquel nous faisons nos choix de société. On ne se demande plus ce qui est le plus juste, ou ce qui correspond la mieux à la tradition, mais ce qui est le plus efficace. Ça nous amène à prendre certaines décisions qui, parfaitement légitimes du point de vue de l’efficacité, peuvent être monstrueuses. C’est précisément le thème de L’invention du désert.

Le facteur humain puisait dans des textes du début du XXe siècle. Qu’en est-il pour votre nouveau film ?

L’invention du désert prend sa source dans la théorie de la singularité, qu’incarne quelqu’un comme Ray Kurzweil et qui postule que la machine est l’avenir de l’humanité. Selon cette théorie, nous allons très bientôt nous mettre des puces dans le cerveau, des nano-particules vont remplacer nos cellules et ainsi nous serons plus forts, plus intelligents et nous serons potentiellement immortels. Cette idéologie post-humanisme est longtemps restée confinée dans la Silicon Valley, mais elle est en train d’envahir le sens commun. Her, de Spike Jones, constitue par exemple une apologie aveugle de la machine bienveillante qui devient tout à la fois un conjoint, un parent bienveillant et un coach. Et le blockbuster du moment, Chappie, a pour base line : « Le dernier espoir de l’humanité n’est pas humain. » Ce genre de films nous habitue, mine de rien, à remettre notre destin entre les mains de machines.

Mon impression, c’est un peu que nous allons dans le mur en chantant. Les yeux rivés sur nos smartphones, nous nous envoyons des petites vidéos des chatons et des selfies sans nous rendre compte que nous sommes en train de saccager le monde que nous avons reçu. Pas seulement le monde naturel, mais aussi toute une culture, toute une épaisseur de relations humaines que nous sommes en train de perdre.